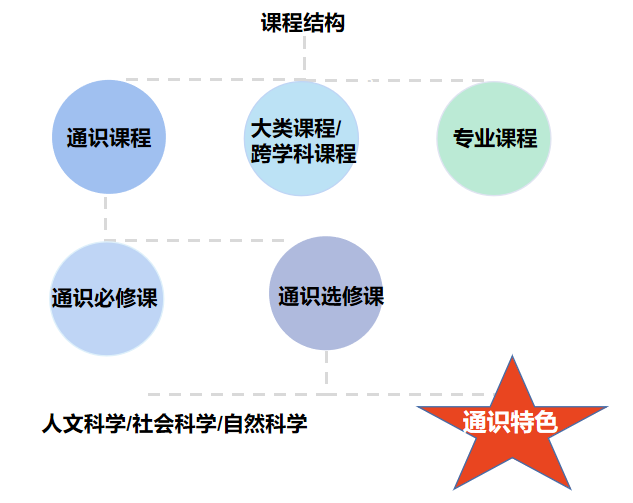

学校本科人才培养方案框架共设通识课程、大类课程/跨学科课程和专业课程三个一级学分课程模块,通识特色选修课归属于通识课程模块中的通识选修课程。

通识特色选修课建设旨在促进通识教育教学内容和教学方法改革,凝聚高水平师资,打造一批有特色的、符合学校办学理念、办学使命和办学战略的高质量课程。通识特色选修课分为四大模块,首批建设八门课程。

课程负责人:谈笑

课程团队:吴圣杨、肖莉娴、郑虹、张卫国、李婉珺

课程负责人介绍:

谈笑,男,文学博士,东方语言文化学院马来语专业教授,硕士研究生导师,国家外文局中马国际翻译资格认证考试专家委员会主任,马来西亚国立大学(The National University of Malaysia)马来文明研究院特聘专家。主要研究方向为马来语言文学、东南亚国别与区域研究,在国内外马来研究学界享有盛誉,在中马双语翻译领域颇有造诣。发表论文数十篇,出版专著《文化视域中的马来班顿研究》《班顿与信天游之比较研究》,译著《孙子兵法》《大学中庸选译》《荀子选译》《世说新语选译》等。

课程团队成员介绍:

吴圣杨,女,东方语言文化学院泰语专业教授,硕士生导师,研究领域为泰国文学文化。近期科研成果:On Thai Tragedy Asthetics of Behind the painting(Journal of Liberal Arts, Thammasat University, 2022-02。ISSN 1513-9131)、《基于“粘稠传统”的与时俱进——泰文明的内涵及发展特点研究》(载《南洋问题研究》2021年第2期)、《泰体西用:泰国小说的生成》(载于《广东外语外贸大学学报》,2020年第2期)、Ideology of Patriarchy and the Development of the Image of Ghost in Thai Literature: A Case Study of Mae Nak Phra-khanong( BURAPHA ARTS JOURNAL,2019.02。ISSN0859-8800)、《泰国法王思想探源———兼评<“翻搅乳海”:吴哥寺中的神与王>》(载于《东南亚研究》,2018年第2期)。

肖莉娴,女,讲师,硕士,东方语言文化学院院长助理,印尼语专业教师,主要研究方向为印尼语语料库建设、印尼文化,主要研究成果有参编《印度尼西亚经济发展报告》、《东盟文化发展报告》等专著,《华人在印尼民族建设中的角色和贡献》等译著,《Quantitative Research on the Differences of Indonesian News Texts(印尼语新闻文本差异性定量分析研究)》等论文。

郑虹,女,讲师,博士学历,东方语言文化学院越南语专业教师,主要研究方向为越南文化、国情和二战后越南华人华侨,参与《越南语基础教程(1)、(2)、(3)》三册教材的修订再版工作,主编《商务越南语口语教程》,参与《东盟文化发展报告》(2018年、2019年)越南文化部分的撰写工作,参与2017年“国别和区域研究基地服务“一带一路”国家中外教育和人文交流情况调查研究”(17YJA880106)国家教育部规划基金项目的研究工作。

张卫国,男,讲师,硕士,东方语言文化学院缅甸语专业教师,主要研究方向为缅甸语言文学、历史文化。翻译出版译著3部:《中华从传统美德壹佰句(汉缅对照)》(合译,)、《论语选译(汉缅对照)》(独译)、《礼记选译(汉缅对照)》(独译);发表研究论文/报告数篇。

李婉珺,女,副教授,博士,东方语言文化学院马来语专业教师,硕士生导师,主要研究方向:东南亚史、马来文化史,主要研究成果:《马来西亚史纲》《诗经选译》《周易选译》《一场财权博弈:海峡殖民地建立的必然与偶然》《辞典与话语权:19世纪马来文化的现代化转型》等,主持国家社科中华外译项目《东亚变迁与周边世界》、完成广东省哲学社科项目及校级科教研项目共7项,出版著作5部、教材1部,在国内外发表论文10余篇,中国外文局CATTI马汉、汉马翻译资格考试中方专家委员。

课程简介:本课程旨在系统梳理中国文化在东南亚传播的历史和现状,同时,增进学生对中国与东南亚文化交流,以及“21世纪海上丝绸之路”倡议、中国—东盟命运共同体建设等重要政策和计划的了解,增强学生的文化自信,提升民族自豪感和国家荣誉感。课程注重培养学生家国情怀和历史文化素养,注重引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化。同时,也重视跨文化交际的能力、观察分析问题的能力的培养。

课程负责人:王焱

课程负责人介绍:王焱,广东外语外贸大学教授,广东省国学学会会长,庄子研究专家。浙江大学中国文学博士,广东外语外贸大学外国文学博士后,美国爱荷华大学亚太研究中心访问学者。获评广东省高校优秀青年教师、广州市书香家庭、惠妍卓越教学奖。主持国家社科基金等多项国家级省部级课题,在《中国哲学史》等学术刊物上发表论文80余篇,著有《得道的幸福——庄子审美体验研究》《一个别处的世界——梭罗瓦尔登湖畔的生命实验》(入选当当文学评论与鉴赏图书畅销榜),参编教材两部。在广州新闻电台和花城FM APP开设国学专栏节目《王焱的国学天地》。在中国高校外语慕课平台主持全英双语字幕课程《中国传统文化与心理压力调适》。系广州知名文化品牌“羊城学堂”“中山讲堂”“开卷广州”主讲嘉宾,多次应邀在广州图书馆、广东省立中山图书馆、广州购物中心等地面向公众讲学。

课程简介:本课程将对中国传统文化的主干内容,即儒道释等思想进行讲解,具体内容包括:墨家、兵家、阴阳家等诸子百家的思想文化;先秦儒家孔子、孟子、荀子以及宋明理学朱熹、王阳明等的思想文化;先秦道家老子、庄子以及道教的思想文化;中国佛教尤其是禅宗的思想文化。

课程目标:帮助学生建构起对中华民族重要思想传统的系统认知,并产生生命共鸣。帮助学生提升底蕴,完善人格,将传统文化的智慧变为自身的人生经验。 培养学生的文化自信,构建对国家与民族的认同感。

课程负责人:谢迪斌

课程团队:傅薇、李珠

课程负责人介绍:广东外语外贸大学马克思主义学院名誉院长,教授,博士生导师,中央马克思主义理论研究和建设工程首席专家,教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目主持人,广东高校思想政治理论课教学名师,广东高校思政课名师工作室主持人。

课程简介:本课程立足于广东实践,讲述了科学社会主义在广东的发展,新民主主义革命在广东的行动,全面深化改革开放中广东青年的使命,明确广东青年在新时代的责任。提高广东青年学生对“四史”在广东实践的认识,增强其历史自信与历史主动,自觉担当中华民族伟大复兴的使命。

课程负责人介绍:

陈仕鸿,信息科学与技术学院教授,硕导。主持省部级项目5项,市厅级项目2项。在SCI、EI、CSCD、CSSCI等期刊发表论文40余篇。主编教材2部,主持教研项目多项。获得广东外语外贸大学优秀教学奖一等奖4次,二等奖3次。指导学生参加全国大学生计算机设计大赛获奖34项,指导学生参加大学生创新创业训练项目获得国家级立项3项、省级5项、校级5项,指导学生参加挑战杯获省银奖2项。

课程简介:本课程旨在向文科类学生介绍数据可视化和Tableau工具,并且帮助学生掌握基本的数据操作和数据分析的技能,加强学生理解和分析数据的能力,提高信息素养、科学思维、逻辑思维和创新能力,培养学生综合分析和解决问题的能力。此外,本课程对毕业生提高就业竞争力,提供了实用的数据分析、数据可视化和商业智能工具,为今后的职业发展打下坚实的基础。因此,本课程的开设具有重大意义和实际价值,并且有助于促进学科融合和人才培养。

课程负责人:程亮(日本神奈川大学民俗学博士)

课程团队:邓宇阳(日本新泻大学语言学博士)、迟皎洁(日本东北大学语言学博士)、辛暨梅(暨南大学文学博士)、梁奕华(日本东京外国语大学文学博士)、冯斯我(暨南大学文艺学博士)、全明(日本滋贺大学经济学博士)、全优(中央民族大学文学博士)

课程负责人介绍:程亮,日语语言文化学院副院长,副教授,硕士生导师。研究领域为文化人类学、东亚民俗学。在《文化遗产》《艺术与民俗》《比较民俗研究》等国内外重要学术刊物发表学术论文20余篇,出版《概说日本文化史》等教材7部(合著)。目前教授《日本社会文化研究》《文化人类学特讲》《中日比较民俗研究》《田野调查的理论与实践》等课程。

课程简介:本课程旨在立足于在东亚视域下,聚焦中、日、韩三国,对东亚的文化、社会、历史等有深刻的理解和认识。在多元文化情境中培养学生国家意识、民族意识与国际意识。课程将从中日韩三国的语言、教育、文学、思想、社会、国家关系、民俗等多个领域展示东亚区域各国的社会与文化,剖析其各自特征与关联。本学院已在智慧树平台上线《东亚研究》课程,在此基础上,进行线上线下课程的交互式教学,以语言与文化交融为育人内容。

课程主讲人介绍:

李楠,管理学博士,商学院副教授、硕导,长期致力于人力资源开发与经济发展的研究与教学工作,主持和参与国家级和省部级等研究课题20余项,其中两项研究成果获得省部级科研奖。主要讲授《人力资源管理概论》(中、英文)、《国际组织人力资源管理》《劳动关系管理》《企业文化》(中、英文)等课程。2018-2019年在美国马里兰大学公共政策学院公派访学。在人民出版社出版《国际组织人力资源管理概论》《AI时代:人力资源管理数智化转型》学术著作二部,发表学术论文40余篇。

课程简介:本课程为了引导和帮助学生认真学习国际组织人力资源管理的理念和相关知识,对国际组织的选人、用人机制形成系统的认识,充分了解世界人力资源管理趋势,更好运用所学的知识有针对性地准备和充实自己,为进入国际组织做好准备。本课程积极服务于我校国际组织人才培养工作,加快向联合国、世界卫生组织、WTO等国际组织输送更多更优秀的人才。

课程简介:通过本课程的学习,学生会对全球贸易治理、国际关系、全球事务的基础理论和热点问题都有所把握,能够系统的对全球贸易治理进行分析,并作出自己的判断,形成对全球贸易治理理论和实践的基本认知和素养。学生将对全球贸易治理理论的理论具有深入的认识,能够运用这些理论视角来分析全球性以及跨国性的各种议题,能够深入了解全球贸易治理领域的现状、存在的问题与障碍,以及如何进一步提升治理效果等。

课程负责人:吴月

课程负责人介绍:广东外语外贸大学社会与公共管理学院、广东省社会组织研究中心教授,中山大学管理学博士,硕士生导师,日本早稻田大学访问学者,已主持完成国家社科基金一般项目、教育部人文社科青年基金项目、广东省软科学面上项目等课题10余项。在《社会学研究》《公共管理学报》《中国行政管理》《公共行政评论》等国内外刊物发表论文30余篇,发表论文先后被新华文摘、高等学校文科学术文摘、人大复印资料全文转载,在人民出版社出版学术著作1部。

课程简介:本课程立足中国,放眼全球,以全球社会政策与治理发展的历史脉络和演进的逻辑为基本课程线索,一方面,通过介绍和深入比较分析中外不同国家的社会政策和治理理念及实践,使学生领会全球典型国家社会政策与治理现状及其中国贡献,进而坚定实现中华民族伟大复兴中国梦的决心和信心。另一方面,明晰重要国际组织参与和推动的跨域社会政策发展与对策,为学生分析变化中的国际政治领域新的发展趋势、提供超国家和区域的社会政策理念和分析思路,以拓展学生国际视野,使学生具备全球社会治理的战略意识,强化学生主动参与社会治理,乃至全球治理的意识,培养他们具有参与全球竞争和全球治理的国际化能力。